Case Study

DYNATREKを用いて経営陣から所管部までを対象とした、財務・管理会計の計数管理・分析を実現する「マネジメントサポートシステム」を構築

- 事例概要

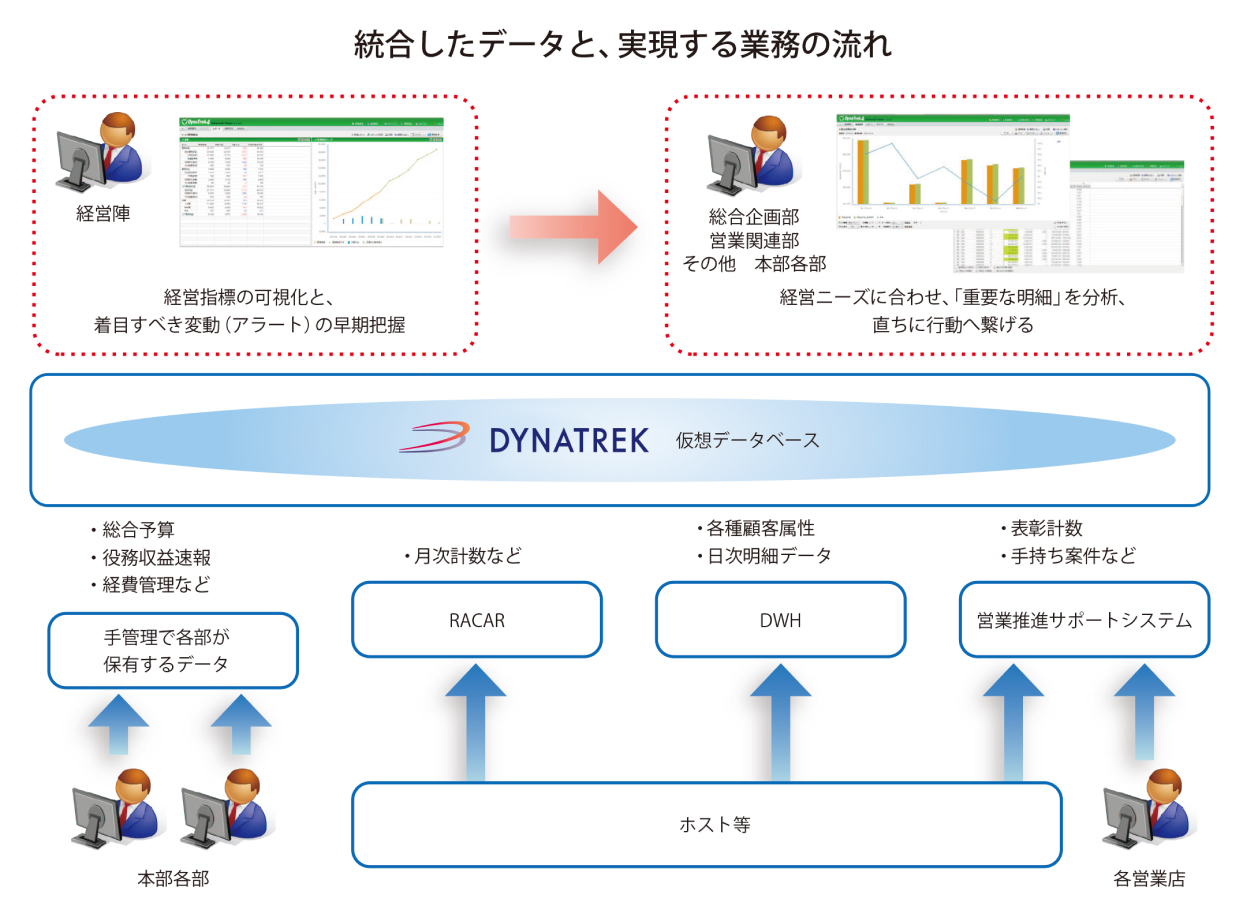

- 株式会社第四北越銀行(以下、第四北越銀行)は、全行の業績や個々の取引状況を迅速かつ的確に把握し、より最適な施策の立案につなげる PDCA サイクルを高速に回す仕組みとして DYNATREK を導入。DWH、収益管理、営業支援などの複数のシステムを仮想的に統合し、Web ブラウザ経由で必要な情報を抽出・分析できる情報活用基盤として機能させている。地域/業種/規模 別などの様々な角度から、事業性や消費性・公金の貸出といったセグメントごとの詳細な計数を容易に把握することを可能にしたほか、計数管理業務の BPR の実現、施策立案から施策遂行・モニタリングまでのサイクルを早期化することに成功した。

001

システム導入の背景

全行横断的な

統合プラットフォームを

6ヶ月で構築

明治6年、国立銀行条例に基づき4番目に認可を受け設立された第四銀行は、国内に現存する最も歴史の古い銀行である。同行では、2015年4月を開始年度とする3年間の中期経営計画「ステップアップ2nd Stage ~ 145に向けて更なる進化~」において、「トップライン改革」「人財力・組織力」「リスクマネジメント」の3つの基本戦略を定めた。そして、これらの基本戦略に沿って、コンサルティング機能を一層進化させ、付加価値の高い金融・情報仲介機能を提供するため、より最適な施策の立案につなげるPDCAサイクルを高速に回す仕組みの構築に取り組んできた。

第四銀行総合企画部上席調査役中上貴久氏は、「PDCAサイクルを回していくためには、KPIなどの計数の“見える化”が重要です。しかしながら、財務や管理計数、営業活動関連などのデータが、DWHのほか、行内のサブシステムや各部署が個別に管理するExcelやAccessなどに分散していたため、計数管理・分析に必要なデータの取得にかなりの時間を要してきました。」と語る。そこで同行は、既存のDWH・収益管理システム・営業支援システムを仮想的に統合し、全行のPDCAサイクルを高速に回す情報活用基盤としてDYNATREKの導入を決定。2014年10月より導入プロジェクトを開始した。半年後の2015年4月には、新中期経営計画のスタートとあわせて、経営層向けの財務情報から本部向けの計数管理・分析環境までをひとつのシステムで提供する「マネジメントサポートシステム」が稼働を開始した。

002

ソリューションの適用

情報活用システムを活かすための

「3つのポイント」

導入プロジェクトでまず着手したことは、「本部計数管理の基盤としてのポジションの確立」であった。このため、既存のDWHに存在した元帳テーブルの明細から日次で本部が必要とする残高や平残、収益等を仮想データベース上で抽出するロジックを固め、「規模別、用途別、業種別」などの様々な切り口で自在に分析できる仕組みを構築した。この仕組みを構築するにあたり、システム上の課題が2つあった。

ひとつは、データの保有期間である。前年同日比を表示したいとの所管部(ユーザー)のニーズに応えるためには、少なくとも365日分の日次明細が必要であったが、システム上の保持期間が短い場合もあり、十分に対応しきれていなかった。そこで、所管部へのヒアリングを通じて、必要なデータをDYNATREK側で保持できるよう、「データの蓄積機能」もあわせて本システムで提供することとした。

もうひとつは、各部署が個別に保有している手管理データの取り扱いである。預かり資産販売収益などの非金利収益データは、所管部が管理するExcelやAccessなどで管理しているケースが多く、様々な視点での分析に対応するには、これらのデータを利用する必要があった。

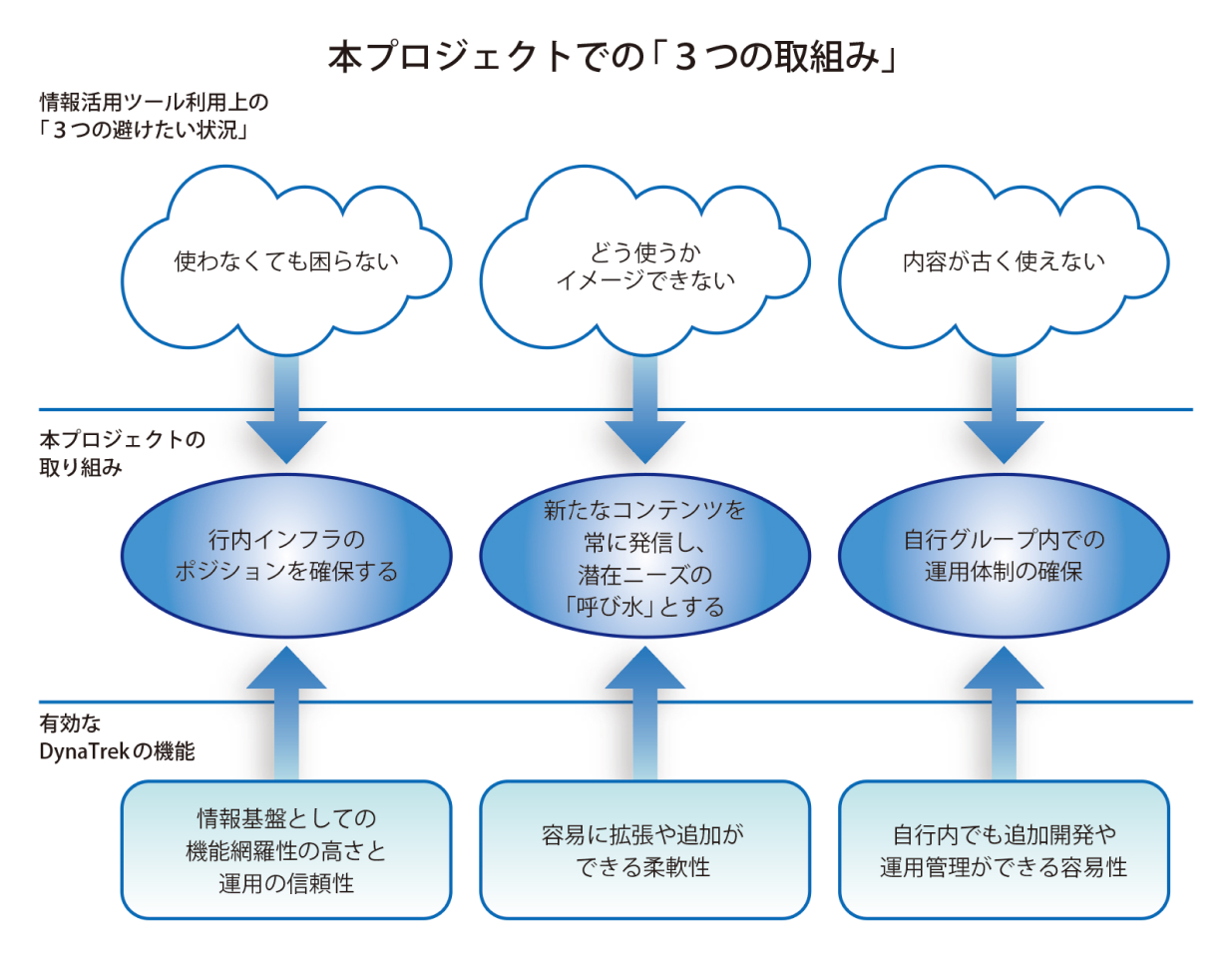

このため、所管部が管理するデータをDYNATREKに登録できる画面を提供し、既存システムのデータと柔軟に統合できる仕組みとした。このようにしてシステム上の課題を解決し、所管部の業務遂行上なくてはならない情報を提供できる、「信頼性と網羅性」を整えた。DYNATREKは、ビジネス環境に応じて行内に分散した情報を自在に組み合わせ、ユーザーのニーズにあわせて柔軟にコンテンツを提供できる「柔軟性」が特長だ。この柔軟性は多様なユーザーのニーズに応える可能性がある一方、ユーザーのニーズが固まっていない状態では、機能設計が難しいという側面もある。このため、本プロジェクトでは、DYNATREKの利便性を知ってもらい、所管部の潜在的なニーズを引き出す「呼び水」として、貸出金増減(前日比)トップ50などの日常の業務で必要な帳票を試行版として提供し、所管部に利用してもらう環境を整えた。

中上氏は、「本プロジェクトでは、計数管理・分析の効率化を実現する行内インフラとしての認知度を高めることが重要であると考えました。そこで、日々の業務に必要な情報を提供することで、“日々の仕事を進める上で必ず利用するツール”という共通認識が行内に浸透していくことを目指しました」と話す。この「呼び水」が功を奏し、次第に所管部からの様々なニーズがプロジェクトチームに集約され、多様な計数管理・分析の環境が構築されていった。さらに、本プロジェクトでは、グループ会社の第四コンピューターサービス株式会社もプロジェクト開始時点より参画し、ダイナトレック社とともに所管部へのヒアリングを行った。これは、システム構築後も、DYNATREKの特長である「柔軟性」を最大限に活用して、常に変化する所管部のニーズに対応ができるよう、所管部からの要件のヒアリングからシステムへの適用までのサイクルが自行グループ内で完結する、「内製化」を目指してのことだった。第四コンピューターサービス株式会社システム開発部部長代理山田守氏は、「所管部からのリクエストに応えて、開発したDYNATREKの帳票の1つが、日次ベースの日足管理表です。事業性貸出/消費性貸出/公金貸出/預金といった計数を、業種・規模・地域などのセグメント別に、日足残高や当月平残・前日比・前年同日比などの実績や目標比、着地予想などの観点で一覧することができるのですが、これまでは所管部担当者が時間をかけて作成していました。DYNATREKにより本帳票の作成業務を自動化したことにより、所管部の事務負担を大幅に軽減してもらうことが可能となりました。

また、システム構築側の目線としても、システム構築・変更が他のツールに比べて短期間で容易にでき、所管部のニーズに沿って新たな帳票やグラフを次々と提供することができました」と語る。中上氏は、「DYNATREKのような情報活用システムを活かすためのポイントは、『所管部の業務遂行上なくてはならない情報を提供できる、信頼性と網羅性を持つこと』、『稼働後も新たな活用方法を創造できる柔軟性を持つこと』、『所管部のニーズに迅速に対応するため、帳票開発をできる限り行内で内製化できること』にあると考えています。DYNATREKは、この3つのポイントを満たすための要素を全て兼ね備えていました」と語る。

003

ソリューションから得た価値

更なる進化を続ける

「マネジメントサポートシステム」

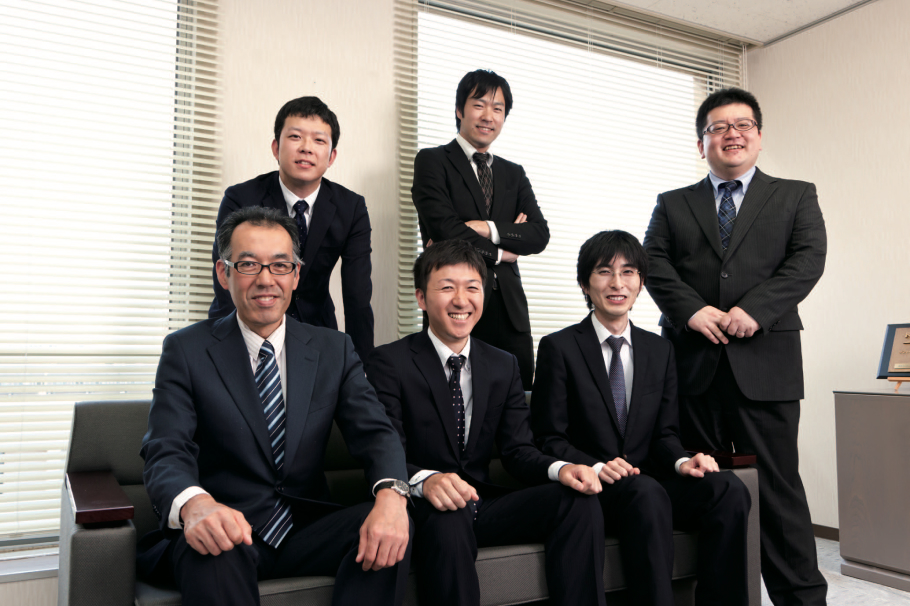

2015年4月、新中期経営計画のスタートと同時に稼動した「マネジメントサポートシステム」は、その後も更なる進化を続けている。同行法人営業支援部上席調査役堂坂真生氏は、「毎朝実施してきた、報告資料を作成するための計数管理業務が大幅に削減されました。定型帳票をDYNATREKで作成することで本部の事務量の削減につながり、従来と比べてより多くの時間を施策立案や施策効果の分析に割くことが可能となります。また、DYNATREKでは計数項目を自在に組み合わせ、所管部が新たな帳票を即座に作成することが可能です」と語る。本部計数管理を担当する行員は、これまで蓄積してきた自身の分析ノウハウを帳票テンプレートとしてマネジメントサポートシステムに登録することでデータ分析にかかる時間を削減した。(画像:第四コンピューターサービス株式会社DYNATREK開発・運用チームメンバー、後列左より徳尾貴洋氏、山邊裕弥氏、山田守氏前列左より安倍直樹氏、平澤烈氏、金内信治氏)

この結果、本部はより多くの時間を「トップライン改革」につながる施策の企画立案などに費やすことができるようになり、新たな分析ニーズが生まれている。例えば、新中期経営計画で新たに設定された『創業期・成長期・成熟期』などの法人セグメントごとの分析を2015年4月より提供するなど、日々展開される新たな施策に対して、迅速にPDCAサイクルを回している。中上氏は、「DYNATREKは汎用性に優れ、エンドユーザーが手を加えて進化させやすい仕組みです。当行では新中期経営計画で立案した基本戦略の実現に向け、DYNATREKを用いてデータ活用を推進していきます。また、地銀他行との基幹系システムの共同化を平成29年1月に予定していますが、共同化後も情報活用のニーズはますます高まっていくでしょう。変化を続ける環境に対応し、着実な成長を遂げていくべく、DYNATREKを用いた『マネジメントサポートシステム』を当行の情報活用基盤として進化させていきます」と語っている。

- 企業情報

- 第四銀行は、新潟県を主要な営業地域とする地方銀行だ。明治6年に第四国立銀行として創立し、国内に現存する最も歴史の長い銀行として知られる。預金等残高4兆4,952億円、貸出金残高2兆8,259億円の規模を誇り、地方銀行の中で上位に位置する(平成27年3月末)。「地域の実体経済の下支えをし、地域社会とお客さまの発展に貢献する」という地方銀行としての使命を果たし、地域とともに持続的に成長していくことを目指して事業活動を展開している。