Case Study

全営業店の行員が日々活用する顧客管理支援・収益管理のフロントシステムをDYNATREKを用いて 4ヶ月で刷新

- 事例概要

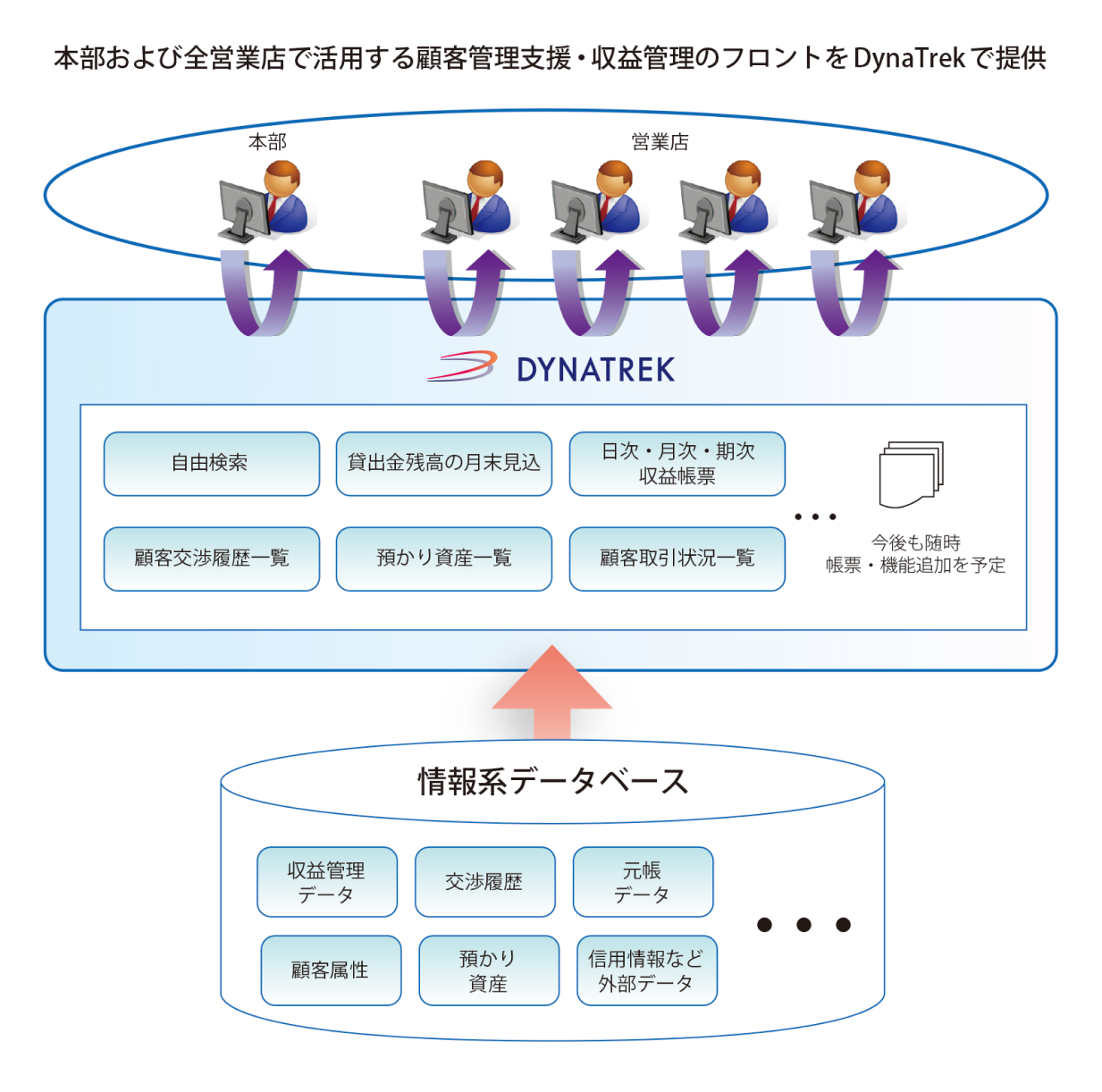

- 株式会社京都銀行(以下、京都銀行)は、情報系システムのフロントとして柔軟性と拡張性に富んだDYNATREKを採用。全営業店の行員が日々活用する顧客管理支援・収益管理等の情報を活用する検索システムを4ヶ月間でリプレースした。

情報系データウェアハウスを、インフラの負荷を抑えながら、本部・営業店から直接検索できる仕組みであるため、今後は顧客メイン化管理をはじめとした新業務の取込も見据え、全行員が活用する汎用的な業務システムとしての展開を図っていく。

001

システム導入の背景

行内端末の

シンクライアント化に伴い

システムを抜本的に見直し。

京都銀行は、近畿圏を中心に店舗展開する地方銀行大手だ。平成12年の草津支店(滋賀県)開設を皮切りに、京都府内外で店舗ネットワークの拡充を行い、「広域型地方銀行」として成長を遂げてきた。平成26年4月からの中期経営計画では「5年後のあるべき姿、10年後のありたい姿」として「“地元京都”で絶対的な経営基盤を構築し、近畿2府3県において圧倒的な存在となる」と掲げ、同行の更なる営業基盤の強化を打ち出している。

従来より活用されてきた同行の情報系フロントシステムは、勘定系システムはじめ各種サブシステム等から連携されるデータを情報系データウェアハウスに集約した上で、全営業店からの照会を可能としている。ここでは、営業支援と収益管理を軸に、現場が必要とする情報を展開。定型帳票による情報の照会のほか、優れた自由検索機能を提供するなど先進的な機能を実現することで、同行の誇る強靭な営業体制を支える仕組みの一つとして活用されてきた。

平成26年、同行の行内端末のシンクライアント化に伴いシステムの改修が必要となった。当初は同システムのプログラム改修での対応を検討したが、業務推進の観点のもと、新たな業務への対応や将来の機能追加に対する高度な柔軟性などが求められることから、DYNATREKの導入を検討するに至った。

京都銀行では、行内での技術検証のほかDYNATREKの既存導入行への視察を行うなど、新システムに求められる機能や柔軟性を実現できるかを検証した。京都銀行営業統轄部部長代理本多秀行氏は、「システム基盤を変えるのであれば、フロントシステムも更に柔軟性と拡張性に優れた仕組みにすべき、と提案しました。他行でDYNATREKを用いて構築した検索基盤などの事例などを考え、ぜひフロントシステムにおけるDYNATREKの利用を検討したいと考えました」と話す。

同行システム部長米澤浩樹氏は、「新たな情報系フロントシステムを検討する上で当行が最も重視したのが、柔軟性の向上とコストの削減でした。そのためには、既存の中間データベースやバッチファイルをできる限り削減しながら、フロントシステム側で幅広い機能を実現していくことが求められます。仮想データベースを用いるDYNATREKでは、これらを削減することが可能となり、容易にシステム改修が可能となる点が、当行の方針に合致すると評価しました」と話す。

対象となるフロントシステムは、全行員が頻繁に使用しているもので、誰もが使い慣れている。そこまで浸透しているシステムを変更する怖さがあった。一方で、より新たな枠組みを導入したい、という思いもあった。

この点について、営業統轄部本多氏は次のように語っている。「柔軟性と拡張性の問題です。既存システムでは、新たな帳票を出力するためには都度プログラム開発が必要となり、時間もコストもかかりました。“こんなことをやりたい”と考えても、すぐには対応できなかったのです。DYNATREKは、簡単な帳票なら行内の担当者による設定で構築が完了できると聞き、ヒアリングを重ねるうちにそれが本当だと確信しました。」

002

ソリューションの適用

現場の能力を最大限に生かす

自由度の高い

フロントシステムを構築へ

システム部では、DYNATREKの柔軟性のほか、インフラにかける負荷をコントロールする仕組みを備えるなど、システム基盤における強みに着目。同行の情報系基盤として活用するにあたり充分な機能、堅牢性があると判断し、採用が決まった。

同行システム部部長代理山本亮三氏は、「情報系フロントシステムは、データウェアハウスへ直接アクセスし、帳票参照のみならず、営業行員が自ら抽出条件を設定し検索することができます。その負荷を分散するために、従来のシステムでは多彩な負荷分散機能を開発・実装してきました。DYNATREKでは、同製品が標準で備えている負荷をコントロールする仕組みを使うことで、新たなプログラム開発などを必要とせずに導入できることがわかりました」と話す。また、短期間で開発が可能な点や、ユーザー数による課金がされないライセンス体系により得られるコストメリットも、採用を後押しした。

003

ソリューションから得た価値

新たに構築した

ポータル画面との連携により、

従来のフロントシステムに

慣れたユーザーもスムーズに移行

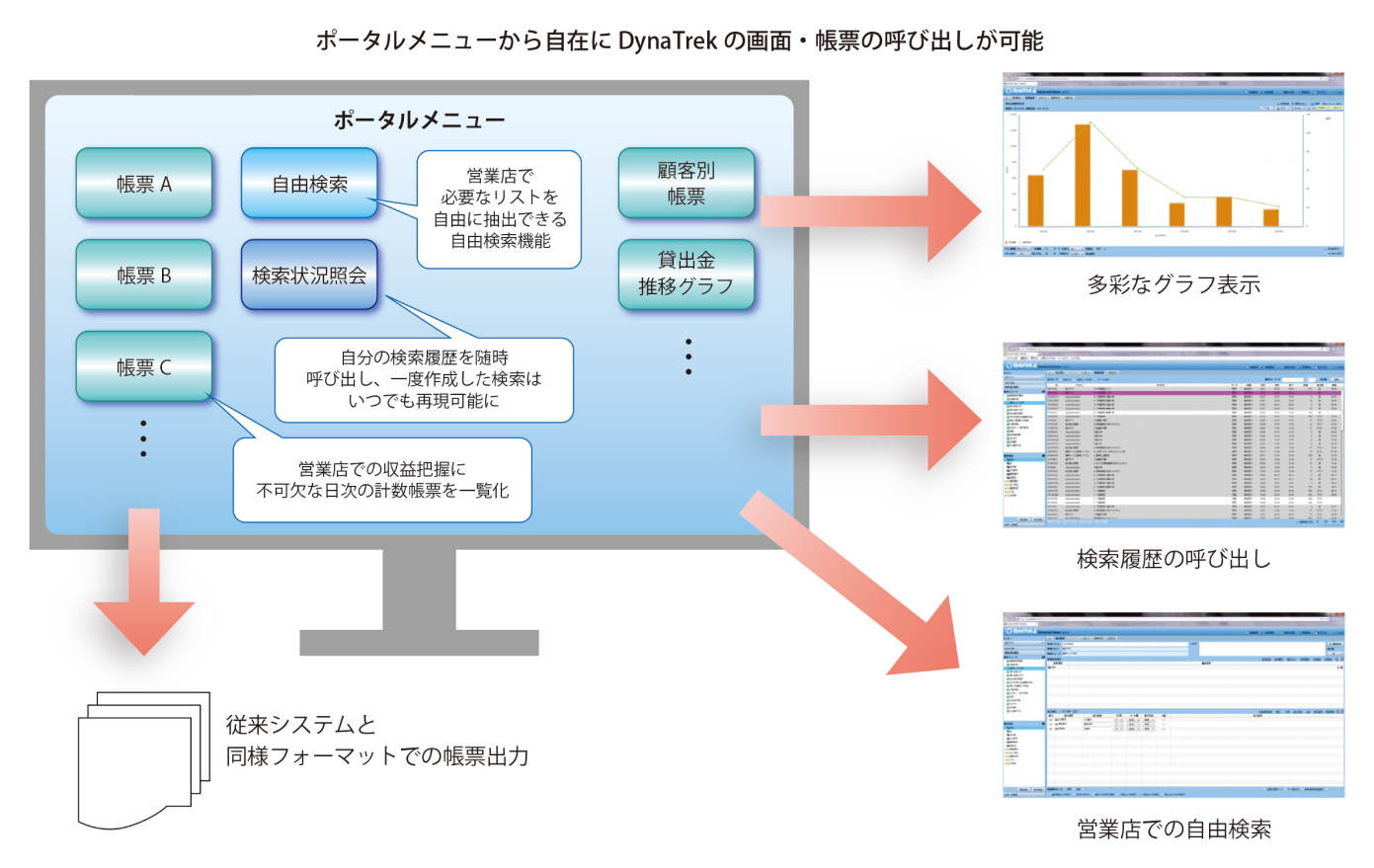

こうしてDYNATREK導入プロジェクトはスタートし、銀行の営業部門とシステム部門、構築チームの三者で導入作業が進められた。従来の情報系フロントシステムでは、定型帳票の提供のみならず、営業店が情報系データウェアハウスから自由にリストを作成する機能が提供されてきた。これをDYNATREKの自由検索機能に置き換えることにより、営業店ではより直感的に自由なリスト検索を実施できるようになり、また営業店の要望や本部施策の変化に応じて、検索項目も柔軟に変更できるようになった。

このように多彩な機能を提供する情報系フロントシステムを刷新するプロジェクトで、最も気をつけたのが、「現行業務へのインパクトを与えない」ことだった。

同行システム部次長矢島茂利氏は、「まず目指したのは、行員全員にとって使いやすいシステムを提供すること。そのためにも、稼働時ユーザーにスムーズに使い慣れてもらうことで、満足度を高めることが最も大切だと考えました。その後の拡張は容易なので、ユーザーは使い慣れた画面のままで、新たな業務ニーズに対応する帳票などを活用していくことが可能です」と話す。

このような背景から、営業店のユーザビリティ向上にむけ様々な工夫を行った。アクセス画面として、新たにポータルサイトを構築。ここでは、スマートフォンの画面のように四角いアイコンの並ぶ、ボタン型のユーザーインタフェースとし、直感的にアクセスできるようにした。主要帳票には原則として3クリック以内でたどりつけるようにするなど、使い勝手を意識して画面設計を行った。また「これまで取得できなかったが、このようなリストは取得可能か?」など、営業活動を更に高度化・効率化するための質問がこれまでよりも多く営業店から寄せられるようになった。

004

今後の展望

まずは情報系の

データ活用基盤としての

安定稼働を実現

次にDYNATREKの

活用シーンを拡張していく。

現在、京都銀行は新規構築を行う第1フェーズを終え、DYNATREKの活用シーンを広げる第2フェーズに入っている。行内から上がってくるさまざまな要望に優先順位をつけ、新しい帳票を次々とリリース。個人の稼働顧客数やメイン先数に関する情報をグラフとして直感的にわかりやすく表示し、具体的な訪問リストに落とし込むことで、営業店自らが良質なリストを作成できるようにする仕組みも構築中だ。

「当行ではEBM(イベント・ベースド・マーケティング)への取り組みを行っており、金融サービスへのニーズが特に高いと思われるお客様に関する情報を、本部からプッシュ型で日々還元しています。この仕組みにより、新任の営業担当者でもお客様の重要なイベントを逃さず、タイムリーな営業活動が可能です。更にDYNATREKの仕組みでは、営業担当者が自ら情報系データベースからリストを抽出することが可能となります。地域の特性を知るベテランは、EBMの情報にあわせて、自らのノウハウに基づきDYNATREKで抽出した情報をもとに独自のリストを構築し、営業成果を上げていく。更に、高い成果をあげられるリスト抽出ノウハウは、行内で共有化を進めていく。このように、現場の裁量を生かしより高い営業成果を発揮するための仕組みとして、DYNATREKを活用しています。」(本多氏)

同行システム部長米澤浩樹氏は、次のように語っている。「ダイナトレック社は、常にユーザーが何を求めているかを考えながら、熱意をもってプロジェクトを遂行してくれたと考えています。旧フロントシステムを十年以上利用し慣れ親しんだユーザーも多くいる中、情報系フロントシステムをDYNATREKに移行することで、パフォーマンスが向上し、よりデータを直感的に活用することが可能になりました。今後、DYNATREKの活用を進めデータの活用の幅を広げることで、経営のニーズにより迅速な対応をしていける、より柔軟な情報系を構築していくことができると期待しています。」

- 企業情報

- 株式会社京都銀行は、「地域社会の繁栄に奉仕する」を経営理念とし、近畿圏を中心に店舗展開する地方銀行大手。2014年4月より、第5次中期経営計画「ビジョン75いい銀行づくり」をスタートした。行員ひとりひとりが「いい銀行」にしようと強い思いをもって行動するよう、「いい銀行づくり~地域とお客様に選ばれる銀行~」を行動指針に掲げ、更なる成長を目指す。